白寿堂鍼療所・整骨院は越谷市蒲生にある鍼灸整骨院です。患者さんの痛みの改善を最優先に考え、一人ひとりにあった治療を提案し、根本的な改善を目指します。

SYMPTOMS

毎年3,000人を治療しています。

頭痛には「緊張性頭痛」「片頭痛」「群発性頭痛」「脳疾患」などがありますが、「緊張性頭痛」の主な原因は、頭、首、肩の筋肉の緊張によって血行が悪くなってコリが出来たり痛みが溜まる事によるものです。これは姿勢が悪かったり、目の使い過ぎ(眼精疲労)などを含む、筋肉の使い過ぎから来るものです。 また、ストレスなどの神経的な緊張が引き金となって、交感神経が優位になり筋肉が硬くなって発生する可能性もあります。 「片頭痛」に関しては、休日の日に多く、休息する事で自律神経の副交感神経が急激に優位になり、脳の血管を拡張し、その血管の拍動が原因で痛みが出ます。吐き気や嘔吐を伴ったり、音、光、匂いに過敏になったりします。 睡眠不足、天候の変化、空腹、感覚への過度の刺激、ストレス、その他の要因が引き金となって発生します。また、それらが悪化の原因になります。

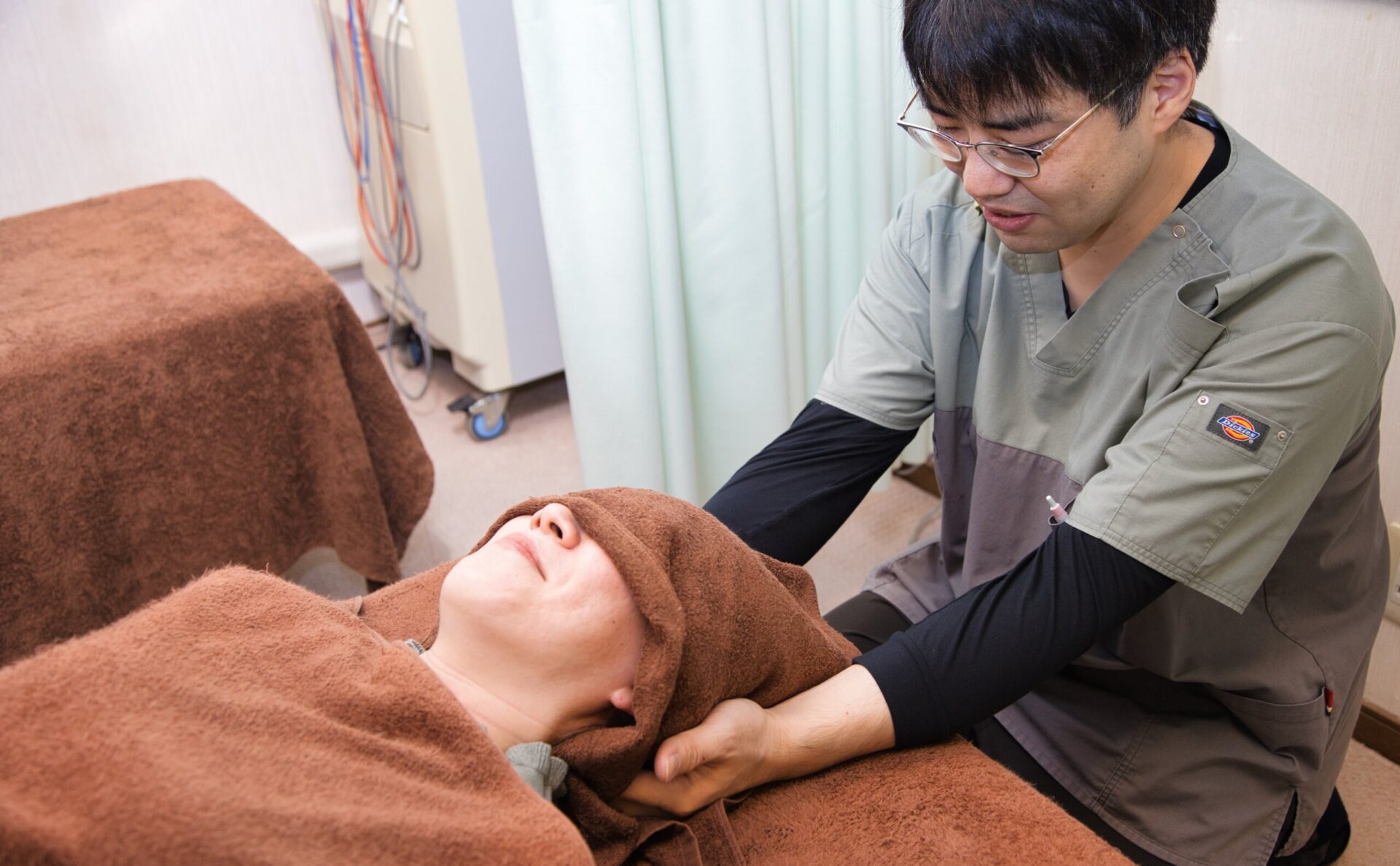

患者様の斜め45度くらいの横の位置で 膝を着いた状態で患者様に圧迫感や緊迫感をなるべく 与えないよう配慮しています。 先ずはいつ?どこで?何をした時?何をしている時? 等の原因を聞き、神経症状があるか? どのような時、痛みが悪化するか?どのような生活をしているのか? 慢性的な筋肉のコリによる、血流不足からくる頭痛なのか、何かしらの病変による頭痛なのか 等問診を行った上、徒手検査を用いて症状の痛みは 何から起きているか?を分析し、 その後、シセイカルテを使って姿勢の分析画像も合わせて 患者様と見ながら総合的判断を付けた上で耳からの情報 だけでなく、視覚的にもわかりやすい説明を行います。

問診や評価を行い、当院で診れる疾患か判断した上で施術の提案をいたします。 症状の改善はもちろんですが、患者様の目的に合わせた施術を行います。 症状を軽減させるのはもちろんのこと、原因に対するアプローチをしっかり行います。原因となる筋に手技によるアプローチ、ストレッチ、鍼灸。そして根本的な改善、予防としての姿勢調整、日常生活でのアドバイス、ホームエクササイズをお伝えします。

症状別